наш герой-современник — уже довольно старенький, но совсем не одряхлевший — демонстрирует чудеса адаптаций. Зачем ему было приспосабливаться к условиям, никогда не существовавшим в природе? И если этот уникум не пришелец из космоса, то — вполне подготовленный попутчик для дальних полетов к другим мирам.

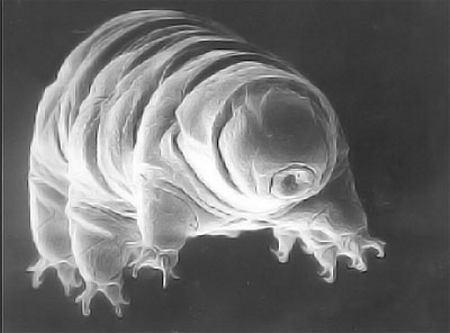

Примерно триста лет назад, изобретатель микроскопа Антон ван Левенгук, развлекал себя тем, что рассматривал, через свой чудо прибор, практически всё подряд. Под большим увеличением, обыденные вещи, порой представали взгляду скажем так, совсем не обычно. Однажды, Левенгук собрал пыль из водосточного желоба на крыше своего дома, добавил к ней воды, и с огромным удивлением обнаружил под микроскопом, какие-то живые организмы. Удивился и забыл. Вскоре беспозвоночных размером 0.1—1.0 мм нашел в луже и детально рассмотрел немецкий пастор И. А. Геце. Его удивили их формы: удлиненное округло-выпуклое тело, четыре пары выростов (ножек) по бокам и головка с парой глаз. Геце назвал их Bertierchen (зверьками, похожими на медвежат). А почти через 80 лет, после Левенгука, итальянский ученый, Лазаро Спалланцани повторил эксперимент с пылью, увидел странных животных и назвал их il tardigrado (тихоходки).

Уже первых исследователей поразила одна удивительная способность организмов – способность выживать.

«водные медвежата» и «моховые поросята»

Это очень древняя группа животных. В частности, будучи первоначально водными обитателями, тихоходки, по оценкам ученых, стали осваивать сушу более 400 млн лет назад. Как ни парадоксально, несмотря на давнюю известность этой группы беспозвоночных, систематическое положение тихоходок до сих пор остается неопределенным. По мнению учёных, есть достаточно оснований считать их представителями совершенно самостоятельного типа животного царства, в котором эти организмы давно и независимо от других типов приобрели неповторимый комплекс признаков. В настоящее время известно около 900 видов тихоходок. Все они для своей жизни и развития нуждаются в воде. Немногие виды тихоходок найдены в морях, значительно большее количество встречается в пресноводных водоемах, большинство же видов населяет моховые и лишайниковые подушки не только на земле, но и на стволах деревьев, скалах - в местах, которые периодически смачиваются и подсыхают. Распространяются пассивно - ветром, водой, различными животными. Они широко распространены по земному шару, встречаются и в жарких, и умеренных странах, далеко на севере (например на Шпицбергене), а также высоко в горах (на высоте до 4000 м).

Количество тихоходок во мхе может быть очень велико - сотни, даже тысячи особей в 1 г высушенного мха. Излюбленные места обитания тихоходок отражены в их английских названиях: “водные медвежата” и “моховые поросята”.

В обычном состоянии тихоходки представляют собой мелких (0.2-1.2 мм) животных, с более или менее вытянутым сегментированным телом, снабженным 4 парами нерасчлененных конечностей с коготками, причем последняя пара ног направлена назад. Самцы тихоходок мельче самок, и вообще встречаются редко, поэтому иногда имеет место партеногенез, т.е. размножение самок без оплодотворения. Во время периода размножения в яичнике самок созревает одновременно от 1 до 30 яиц. У одних видов яйца откладываются прямо в воду, у других - в шкурку, которую самка сбрасывает при линьке. Развитие прямое, из зрелого яйца выходит молодая тихоходка, которая отличается от взрослой только меньшими размерами.

Передвигаются они действительно очень медленно - со скоростью 2-3 мм в минуту. Их место в системе беспозвоночных недостаточно ясно - они занимают промежуточное положение между нематодами (круглыми червями) и членистоногими. Тихоходки имеют пищеварительную, выделительную и нервную системы, хорошо развитую мускулатуру и являются раздельнополыми животными. Однако у них отсутствуют дыхательная и кровеносная системы - они дышат через кожу, или кутикулу, а роль крови выполняет заполняющая все тело жидкость, в которой плавают крупные клетки, содержащие запасные питательные вещества. Питаются тихоходки растениями, на которых они обитают, водорослями, а иногда и мелкими животными, например, коловратками.

В космос без скафандра!

Но вернёмся к способностям тихоходок. В экстремальные для них времена “водные медвежата” впадают в состояние анабиоза. Учёные выяснили - высушенные животные, сохранявшиеся в мнимой смерти в течение нескольких лет, оживали после увлажнения. Сейчас мы знаем, что по мере высыхания тихоходки открывают ротовое отверстие, и свободная вода испаряется как через наружные покровы, так и через кишечник. В процессе обезвоживания форма тела животных изменяется: головка и ножки втягиваются внутрь туловища, тело укорачивается и расширяется в средней части, они становятся похожи на бочонки. В этом состоянии тихоходки выносят охлаждение до -1900С в течение нескольких месяцев, -2710С в продолжение многих часов, высокую температуру +1500С в течение короткого времени, полное отсутствие кислорода, воздействие различных химических факторов и радиации. При наступлении благоприятных условий они довольно быстро оживают.

И вот эта невероятная выживаемость тихоходок в “бочоночном” состоянии не дает успокоиться ученым и сегодня. Так, японские биофизики К.Секи и М.Тойосима решили недавно проверить, как представители этого класса животных — пресноводные Macrobiotus occidentalis (отряд Eutardigrada) и морские Echiniscus japonicus (Heterotardigrada) — будут переносить высокое гидростатическое давление. В последние десятилетия неплохо изучено повреждающее действие высоких давлений среды на живой организм: разрушение клеточных мембран, белков, ДНК и т.п. При давлениях 30 МПа (300 атм) у микроорганизмов останавливается метаболизм, прекращается размножение клеток; при 300 МПа большинство бактерий и многоклеточных погибает. Однако, как показали результаты экспериментов Секи и Тойосимы, тихоходки в жидкой, но безводной среде способны в состоянии анабиоза переносить чудовищные давления — до 600 МПа (что почти в шесть раз превосходит давление на дне глубочайшей из впадин Мирового океана — Марианской). Для опытов ученые помещали тихоходок в герметичный пластиковый контейнер (объемом 6 мл), который погружали в камеру высокого давления, заполненную водой. Поддерживая комнатную температуру, повышали давление со скоростью 100 МПа/мин и с 20-минутной выдержкой при значениях 100, 200 … 600 МПа. Декомпрессию проводили в обратном порядке с такой же временной разверткой. По окончании опыта тихоходок рассматривали под микроскопом и подсчитывали процент выживших. Оказалось, что тихоходки, взятые для опыта в активном состоянии, не способны переносить цикл компрессия—выдержка—декомпрессия, если давление достигает 200 МПа. При этом неважно, какой жидкостью был заполнен контейнер: водой или нетоксичным слабым растворителем перфторуглеводородом С8F18, — результаты по выживаемости совпадали. Если же до начала опыта производили инактивацию тихоходок обеих групп, переводя их в “бочоночное” состояние путем длительного высушивания (в чашках Петри на фильтровальной бумаге в течение не менее суток), то восприимчивость животных к давлению становилась аномально высокой. Выживаемость M. occidentalis после проведения опытов с максимально достижимым давлением в камере 600 МПа составила 95%, E. japonicus — 80%. Меньший процент выживших морских тихоходок экспериментаторы связывают с недостаточно полной их дегидратацией перед опытами.

Дальше всех пошли шведские учёные. Коллектив университетского колледжа Кристианстада доказал, что тихоходки способны выжить в открытом космосе.

Подопытных, в ходе эксперимента отравили на околоземную орбиту и продержали в открытом космосе около 10 дней, испытывая воздействие космического излучения, низких температур и давления. По окончании первой части эксперимента почти все животные были иссушены, но на борту космического аппарата, благодаря своему уникальному биологическому механизму, вновь восстановили свои жизненные функции и даже смогли воспроизвести потомство.

Во второй части эксперимента биологи ограничили длину волны воздействующего ультрафиолетового излучения. Все участники эксперимента произвели столько же потомства, что и их сородичи, избежавшие участи "космонавтов". До этого подобная живучесть была выявлена лишь у бактерий и лишайников. Как тихоходкам удалось выжить в условиях открытого космоса, биологам пока неизвестно. Предполагают, что эти животные способны восстанавливать структуру ДНК, нарушенную воздействием жесткого ультрафиолетового излучения. Открытия ещё предстоят, но даже сейчас, для развития космонавтики проведенный эксперимент может имееть большое значение. Ведь теперь ученым известно, что земные организмы способны путешествовать по безвоздушному пространству без особых проблем.

Источник: http://по материалам интернет |

Приветствую Вас Гость | RSS

Приветствую Вас Гость | RSS